Dans le domaine de la santé, la précision, la rapidité et la fiabilité ne sont pas des luxes, mais des nécessités vitales. Depuis plusieurs années, la robotique médicale transforme en profondeur les hôpitaux, les blocs opératoires, les laboratoires et les structures de soins à domicile.

Si la robotique a longtemps été cantonnée à l’imaginaire de la science-fiction, elle est désormais une réalité quotidienne, au service de la vie humaine. En France, cette révolution technologique est en plein essor, plaçant le pays parmi les pionniers européens dans l’adoption et le développement de solutions robotiques appliquées à la médecine.

Chirurgie assistée : l’ère de la précision robotisée

La chirurgie assistée par robot est sans doute l’un des domaines les plus emblématiques de la robotique médicale. Avec des systèmes comme Da Vinci, utilisé dans de nombreux hôpitaux français, les chirurgiens disposent de bras articulés ultras précis, capables de réaliser des gestes complexes à l’échelle millimétrique, voire microscopique.

Contrairement à une idée reçue, le robot n’opère pas seul : il assiste le chirurgien, qui contrôle chaque mouvement depuis une console. Cette technologie permet d’atteindre des zones difficiles d’accès, de réduire les incisions, les saignements, les douleurs postopératoires, et d’accélérer la récupération du patient.

En France, des établissements comme l’Institut Mutualiste Montsouris ou le CHU de Bordeaux figurent parmi les précurseurs de la chirurgie robotique, notamment dans les domaines urologique, gynécologique, digestif et cardiovasculaire.

Automatisation des analyses : les laboratoires intelligents

Autre domaine en pleine mutation : les laboratoires d’analyse médicale. Là où des techniciens passaient autrefois des heures à manipuler des échantillons, les robots prennent aujourd’hui le relais pour automatiser les tâches répétitives, réduire les erreurs et accélérer les résultats.

Des bras robotisés manipulent les tubes, centrifugent les prélèvements, ajoutent les réactifs et lisent les résultats en quelques minutes, de manière standardisée. Grâce à l’intelligence artificielle, certains systèmes peuvent même alerter automatiquement le personnel médical en cas d’anomalie.

La pandémie de COVID-19 a été un véritable catalyseur pour cette évolution. Des plateformes robotisées capables d’enchaîner des milliers de tests PCR par jour ont été déployées dans les grands centres hospitaliers. Résultat : des délais de diagnostic réduits et une meilleure réactivité face aux pics de contamination.

Robots d’assistance et de téléprésence : vers une médecine connectée

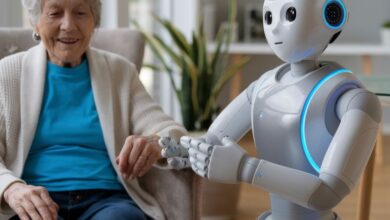

Avec le vieillissement de la population et l’essor des maladies chroniques, la prise en charge à domicile devient un enjeu majeur. La robotique y joue un rôle de plus en plus important grâce à des robots d’assistance, compagnons de vie pour les personnes dépendantes, ou outils de téléprésence pour maintenir le lien entre médecins et patients isolés.

Des robots comme Cutii ou Buddy, conçus en France, permettent à des seniors de communiquer avec leur famille ou leur médecin via vidéoconférence, de suivre leurs traitements, ou d’alerter les secours en cas de chute. D’autres robots, comme Robear au Japon, assistent les soignants dans le déplacement de patients alités.

Dans les hôpitaux, les robots de téléprésence facilitent les consultations à distance entre spécialistes, ou permettent à des médecins de superviser une opération depuis l’étranger, comme cela s’est produit au CHU de Strasbourg, pionnier de la téléchirurgie.

Des gains humains, logistiques et économiques

L’intégration de la robotique dans les structures médicales offre une multitude d’avantages :

-

Pour les patients : interventions moins invasives, meilleure précision, rétablissement plus rapide, suivi personnalisé à distance.

-

Pour le personnel médical : réduction de la charge de travail, meilleure ergonomie, aide à la décision grâce à l’IA, limitation du stress et des risques liés à certaines tâches (exposition aux agents pathogènes, manutention lourde).

-

Pour les établissements : réduction des durées d’hospitalisation, optimisation des flux de travail, meilleure gestion des ressources humaines et matérielles.

À long terme, la robotique médicale peut même contribuer à désengorger les services de santé en automatisant les tâches de routine, tout en recentrant les soignants sur des missions à forte valeur ajoutée humaine.

La France à la pointe de l’innovation

La France n’est pas seulement un utilisateur de robots médicaux ; elle en est aussi un créateur. De nombreuses start-ups, PME et laboratoires de recherche tricolores développent des technologies de pointe dans ce domaine.

Parmi les acteurs emblématiques :

-

Quantum Surgical, basée à Montpellier, a conçu Epione, un robot capable de détruire des tumeurs du foie ou des reins de manière ultra-précise, sans ouvrir le corps.

-

EndoControl, à Grenoble, conçoit des instruments robotisés pour la chirurgie mini-invasive.

-

iMotion, filiale de l’IRCAD à Strasbourg, travaille sur des systèmes intelligents pour la chirurgie digestive.

Le soutien public est également au rendez-vous : le plan France 2030 prévoit un financement massif pour les technologies de santé, avec une part importante dédiée à la robotique, à l’IA et à la médecine personnalisée.

Les limites et les défis à relever

Malgré ses promesses, la robotique médicale n’est pas exempte de défis. Le coût d’acquisition et de maintenance des robots reste élevé, ce qui limite leur diffusion, notamment dans les petits hôpitaux ou les cliniques privées.

Il existe également un enjeu de formation : les chirurgiens et techniciens doivent être formés à ces nouvelles technologies, parfois complexes à prendre en main. La courbe d’apprentissage peut être longue, et nécessite des investissements en temps et en ressources humaines.

Par ailleurs, la robotique pose des questions éthiques et juridiques : en cas d’erreur, qui est responsable ? Le médecin, le fabricant, l’algorithme ? Ces zones grises devront être clarifiées à mesure que les robots gagneront en autonomie.

Vers une médecine augmentée, mais humaine

Loin de remplacer les médecins, les robots deviennent des alliés. Ils prolongent les capacités humaines, soulagent les tâches les plus pénibles et ouvrent la voie à une médecine plus préventive, plus précise, plus personnalisée.

Demain, la chirurgie robotisée sera peut-être complétée par la réalité augmentée, la nanorobotique ou les implants intelligents. Le patient sera suivi en temps réel par des dispositifs connectés, et soigné à domicile par des assistants robotiques, le tout coordonné par une intelligence artificielle médicale.

Mais dans ce futur technologique, l’essentiel reste inchangé : la relation humaine. Le regard, l’écoute, l’empathie resteront des piliers de la médecine, que la machine ne peut remplacer. La robotique, si elle est bien intégrée, ne déshumanise pas les soins elle les réinvente.

La robotique médicale est bien plus qu’une prouesse technologique : elle est une réponse concrète aux besoins pressants du système de santé. De la salle d’opération aux maisons de retraite, en passant par les laboratoires d’analyse, les robots s’imposent comme des partenaires essentiels.

La France, grâce à son tissu d’innovation, ses centres hospitaliers de pointe et ses politiques de soutien, joue un rôle de premier plan dans cette révolution. Les prochaines années seront décisives pour faire de la robotique un pilier durable et éthique de la médecine du futur.